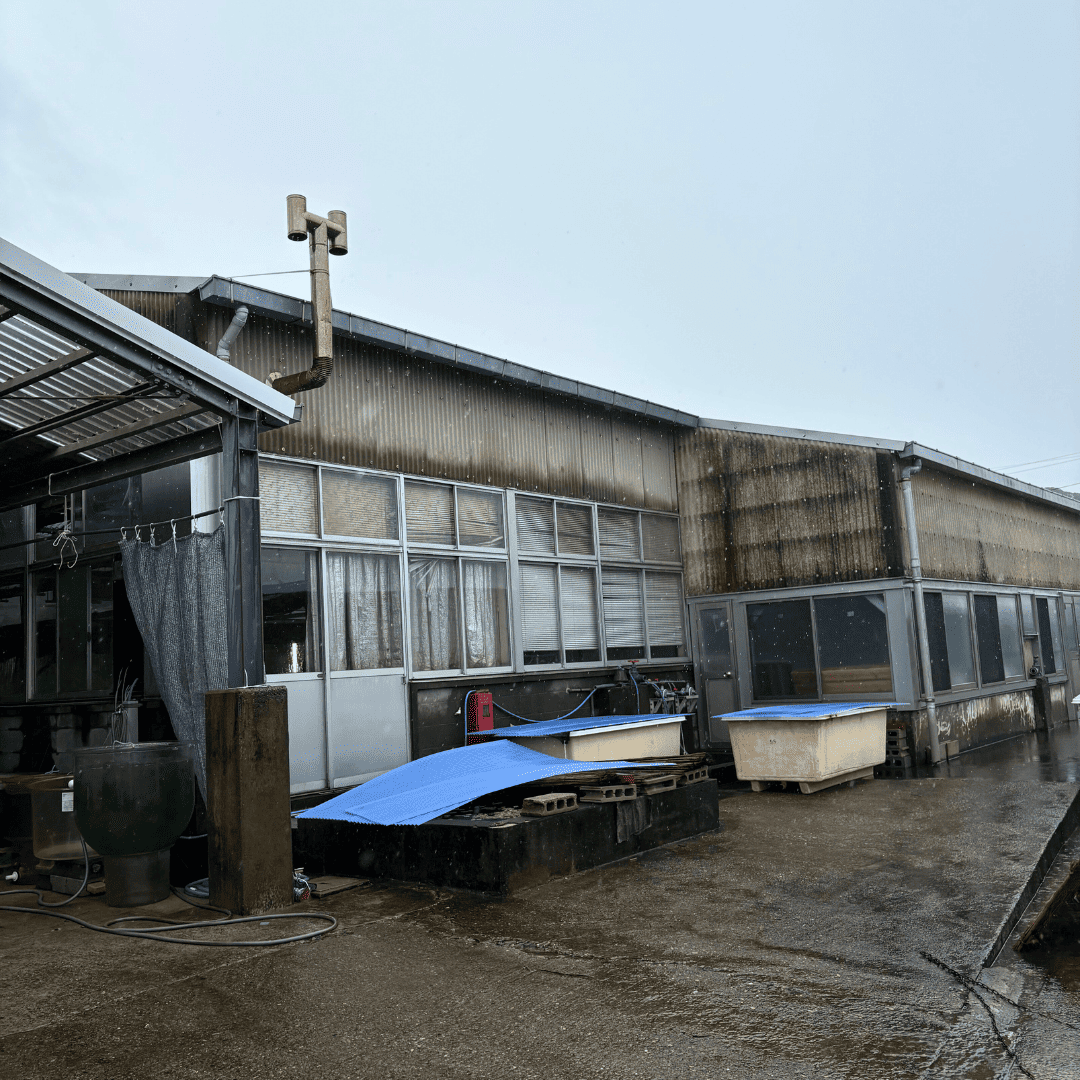

千葉県水産振興公社を訪問して~藻類種苗と新しいノリづくりの現場から~

9月5日(金)、千葉県水産振興公社を訪問しました。

同公社では、ノリやワカメなどの藻類種苗を生産し、関係漁業協同組合に配付しています。具体的には、ノリカキ殻糸状体やワカメ・ヒロメの種糸の作成を行い、養殖現場を支える重要な役割を担っています。また、ノリ養殖に必要な潮位情報の提供や、種網の作製指導なども実施しており、生産者の皆さんの活動を多角的にサポートしています。

当日は上席研究員の小川さんにご案内いただき、公社内の取り組みを間近で見学させていただきました。生産所では、従来品種に加えて新品種の開発も進められており、ノリ養殖の未来を見据えた取り組みが着実に行われています。室内に整然と並ぶ培養設備や、実際に育成されている品種を前にすると、その一つひとつが将来の生産現場に直結していることを実感し、研究と現場のつながりを強く感じました。

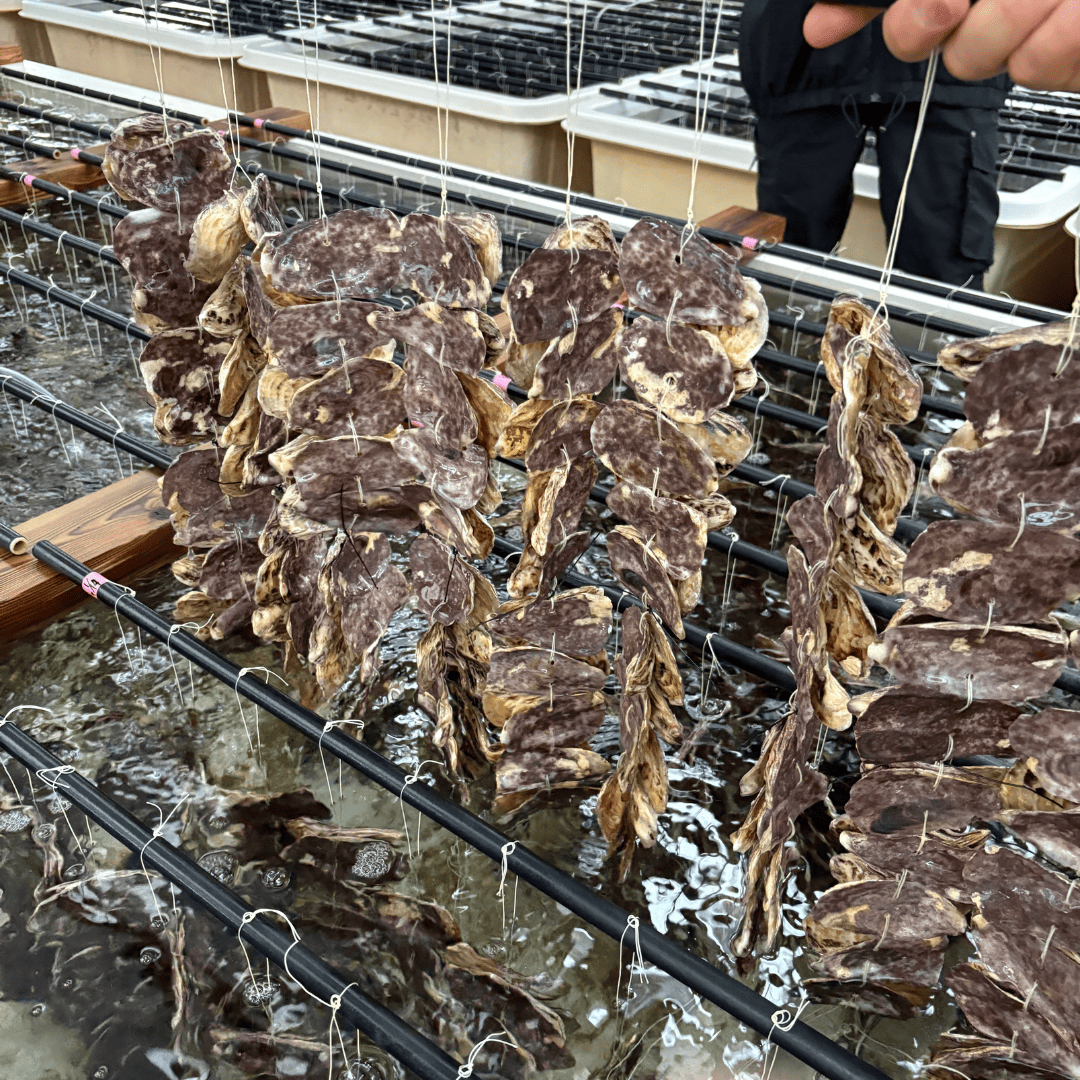

海苔の種がつく前の牡蠣殻です

さらに今回の訪問では、今まで見えてこなかった品種ごとの特性の違いについても詳しく教えていただきました。

公社3号:細葉で穴があきづらく、安定的な成長が見込まれる品種 若干見た目は赤め

ちばの輝き:中水温から高水温にかけて成長が速く、収量が期待できる品種

P241:最近開発された品種で、色が黒く、食感や味に優れた品種 見た目は少し薄い

これらの品種は、それぞれ生産現場の課題に応える特性を持っており、生産者やひいては我々問屋のニーズにしっかりと寄り添う形で研究・製造が行われています。まさに現場に即した研究成果であることを実感しました。

また、陸上採苗の工程についても伺いました。採苗の際に「種が出るか出ないか」は非常に繊細な部分であり、温度管理や光の調整に細心の注意を払い、実験につぐ実験を重ねているとのこと。新品種P241で昨年度一部に見られた高温障害についても、新しい装置を導入するなど改善が進められており、生産者の期待に応えられるよう不断の努力が続けられていました。

このような研究・開発に取り組む公的機関は千葉だけでなく九州など各地にも存在し、地域を越えて切磋琢磨しながら日本のノリ養殖を支えています。現場と研究機関、そして地域間の連携が未来の海苔づくりを形作っていることを改めて感じました。

キヌイトアオノリです。

いよいよ9月後半から千葉でも陸上採苗が始まり、本格的に海苔のシーズンがスタートします。次の訪問では、また現地で学びを深め、日々の仕事に活かしていきたいと思います。